Autre question, sur les signaux à leds Wiessman, faut il prévoir des résistances en série ?

Si le signal mfx fait 20 kHz, je pense que l’on ne peut pas voir que cela clignote ?

Peut on alimenter la diode par le signal mfx avec une résistance de 1,5 kOhm ?

Le signal MFX n’est pas seul (MM2 et DCC, souvent) en plus il comporte des périodes de silence pour que des décodeurs MFX répondent aux questions posées. Donc utiliser le signal avec des LEDs simples vales faire clignoter.(scintiller)

Ok, comment alimentes tu ces leds ?

Bnjour Benoît,

Il me semble que c’est indiqué dans la notice qui accompagne ces accessoires. En principe, ils comportent déjà une résistance tampon, mais le plus simple est aussi de la mesurer au multimètre.

Bonjour Benoît,

Pourquoi vouloir alimenter des éclairages à partir du signal pulsé qui n’est pas plus mfx que la lune est carrée ?

Pour simplifier les alimentations.

Si je comprends bien, je dois alimenter les leds des signaux à partir d’un transfo classique d’éclairage (transfo bleu) entre le marron et le jaune avec une résistance de 1,5 kOhm en série.

Merci de ne pas parasiter un sujet avec une question vaguement en relation.

Malheureusement la première réponse de Jean ne peut pas être déplacée, car elle répondait à la question initiale et à la question parasite

Si vous aimez que vos signaux clignotent à la fréquence de 25 Hz, oui, vous pouvez. Vous aurez l’impression de leur alimentation en 16,7 Hz… pour satisfaire à un certain réalisme. Et vous aurez de bonnes chances d’abréger leur vie en les alimentant en courant alternatif.

Mais plus sérieusement, trouvez-vous plutôt un bon chargeur d’ordi portable qui délivre du 12 V continu. Comme cela, il sera aussi de classe 2 pour respecter la réglementation de sécurité des circuits à très basse tension. Et les signaux Viesmann s’en accomoderont sans résistance supplémentaire s’ils sont déjà pourvus des résistances tampons qui vont bien.

- Faut il mettre les masses en commun : celle du 12 Volt et celle du mfx (marron) ?

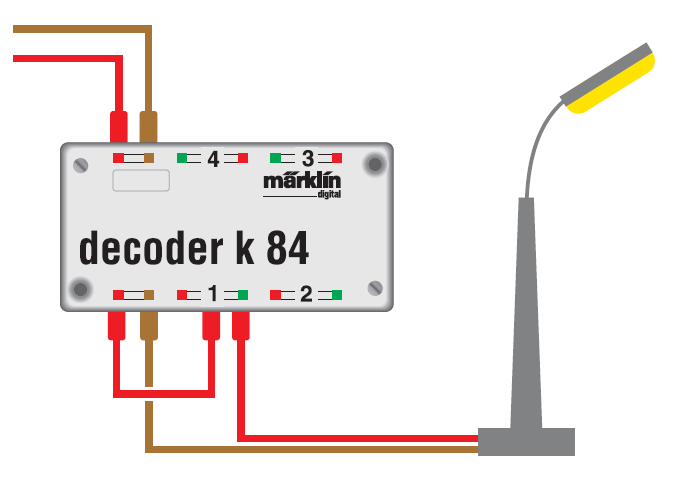

- Sur la notice Märklin k84, il y a ce schéma:

A priori, la lampe est alimentée à partir du signal numérique de la voie ?

Oui, on peut… Marron (masse) de la voie et “-” du continu 12 V, mais ce n’est nécessaire que si l’on utilise des rails de contact par pontage des rails ou autres gadgets électroniques.

Oui, effectivement, sur ce schéma, la lampe est alimentée par le signal numérique de la voie. À chacun sa solution, mais, personnellement, je considère comme une hérésie de première classe de consommer du signal numérique pour de l’éclairage.

Faire comme aux CFF :

Courant de traction (Bahnstrom) 16,7 Hz pour les locomotives

Courant de ville (Stadtstrom) 50 Hz pour les réverbères et les signaux

En des temps anciens, il y avait des tranfos raccordés à la ligne de contact pour l’alimentation de certains équipements de gare, dont des éclairages, mais il fallait supporter le papillotement du courant basse fréquence. ![]()

![]()

![]()

Après la guerre, la France avait fait le pari que dans l’avenir, on serait capable de construire des moteurs à 50Hz. Ca n’est pas arrivé, mais grâce à l’électronique de puissance, on a pu commander des moteurs de traction (universel, asynchrone et synchrone).

D’où le courant traction en France 20 kV - 50 Hz.

Certes… Mais l’ère de l’électronique de puissance a été précédée par la réalisation des redresseurs “humides” à vapeur de mercure (ignitrons, excitrons) qui étaient la version réduite des énormes cuves multi-anodiques qui équipaient les sous-stations 1,5 kV et qui pouvaient dès lors être montées dans une locomotive. Le mérite en revient partiellement à un jeune ingénieur d’alors, Yves Machefert-Tassin, de chez SW, qui avait rapporté un tel prototype dans ses bagages lors d’un voyage aux États-Unis.

Si j’ai cité cet exemple du courant de traction basse fréquence, ce n’est pas pour en faire la pub. Ce n’est en rien une solution obsolète mise en œuvre dès l’orée du 20e siècle par d’autres ingénieurs non moins talentueux. Il a été étudié depuis la conversion du réseau 16,7 Hz en 50 Hz. Mais le jeu n’en valait pas la chandelle. 1) Il restait de nombreux matériels moteurs à moteurs directs 16,7 Hz qui avaient atteint l’apogée de leur art (ex. des Re 620 des CFF) et qui fonctionnaient à merveille. 2) La conversion n’apportait économiquement rien puisque le réseau de distribution 16,7 Hz interconnecté entre Suisse, Allemagne et Autriche était pour l’essentiel alimenté par des centrales électriques propriété du chemin de fer. Ce qui présente l’énorme avantage de ne pas devoir être dépendant des prix fluctuants de l’énergie, tels que nous les avons connus ces derniers temps en Europe.

Il convient aussi de rappeler que la France s’est accrochée au 1,5 kV continu que sous la pression dictatoriale qu’un polytechnicien caractériel et colérique qui sévissait alors en France dans les années 20, bien avant la création de la SNCF, et qui avait décrété une fois pour toutes que le 1,5 kV était la tension royale adaptée au chemin de fer. Il a fallu l’arrivée à la SNCF pendant l’Occupation d’un autre polytechnicien plus clairvoyant, Louis Armand, pour tenter ces premiers essais sous 50 Hz, en liaison d’ailleurs avec des essais analogues en cours en Allemagne, notamment sur la ligne du Höllental.

La DB n’a pas cru bon poursuivre dans cette voie pour des raisons diverses politiques et techniques. On se reportera avec intérêt à l’article très documenté publié à ce sujet dans le n° 605 de la revue Chemins de fer, éditée par l’AFAC.

Merci pour toutes ces précisions